Читайте также

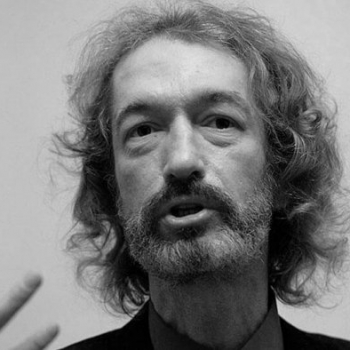

Не стало театрального режиссера Александра Пономарева

Сегодня, 18 апреля, в возрасте 64 лет ушел из жизни режиссер и артист Александр Пономарев. Об этом сообщила пресс-служба РАМТа. «Он обладал удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую говорил. ...Домашнее насилие: от Островского до наших дней

«Грех да беда на кого не живет» в постановке Марины Брусникиной предлагает зрителям вновь поразмышлять о проблеме домашнего насилия, неравном браке и роли женщины в русском самосознании. Эта пьеса – далеко не самая известная работа Островского. ...Владимир Машков: «Молодежь пришла в СТД за активными действиями»

Председатели региональных отделений Союза театральных деятелей обсудят условия развития театров и участие молодежи в театральной жизни. 18 апреля в Москве прошла пресс-конференция, посвященная открытию Форума председателей региональных отделений СТД РФ, где озвучили обновленную стратегию работы Союза театральных деятелей. ...Электротеатр открывает программу коллективного кино

22 апреля кинотеатр параллельного кино СИНЕ ФАНТОМ в Электротеатре Станиславский представит программу фильмов «Что такое коллективное кино?». Её авторами выступили Сергей Астахов, Антон Бильжо и Евгений Похис. Это программа позволит представить более 15 фильмов современных режиссеров. ...

Читайте также

Самое читаемое

Не стало театрального режиссера Александра Пономарева

Сегодня, 18 апреля, в возрасте 64 лет ушел из жизни режиссер и артист Александр Пономарев. Об этом сообщила пресс-служба РАМТа. «Он обладал удивительной способностью слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи, про которую говорил. ...Домашнее насилие: от Островского до наших дней

«Грех да беда на кого не живет» в постановке Марины Брусникиной предлагает зрителям вновь поразмышлять о проблеме домашнего насилия, неравном браке и роли женщины в русском самосознании. Эта пьеса – далеко не самая известная работа Островского. ...Владимир Машков: «Молодежь пришла в СТД за активными действиями»

Председатели региональных отделений Союза театральных деятелей обсудят условия развития театров и участие молодежи в театральной жизни. 18 апреля в Москве прошла пресс-конференция, посвященная открытию Форума председателей региональных отделений СТД РФ, где озвучили обновленную стратегию работы Союза театральных деятелей. ...Электротеатр открывает программу коллективного кино

22 апреля кинотеатр параллельного кино СИНЕ ФАНТОМ в Электротеатре Станиславский представит программу фильмов «Что такое коллективное кино?». Её авторами выступили Сергей Астахов, Антон Бильжо и Евгений Похис. Это программа позволит представить более 15 фильмов современных режиссеров. ...

Читайте также