Читайте также

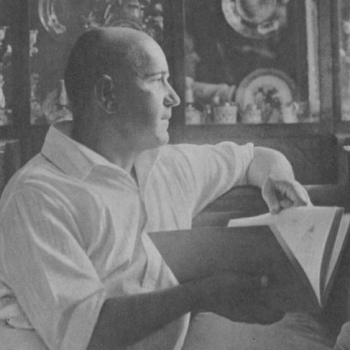

Вахтанговцы отмечают 130-летие со дня рождения Бориса Щукина

17 апреля отмечается 130-летие со дня рождения народного артиста СССР Бориса Щукина, именем которого назван Театральный институт, тесно связанный с Театром Вахтангова. «Есть артисты, составляющие славу нашего театра, память о которых не тускнеет со временем. ...«Меланхолия, сплин, тоска, хандра, грусть...»

Студенты 4-го курса Высшего театрального училища им. Щепкина в рамках фестиваля «Неформат» представили дипломный спектакль «Иванов» на Другой сцене «Современника». Режиссером выступил Дмитрий Зеничев. ...Трое в тополях, не считая собаки

14 апреля было 40 дней, как не стало Римаса Туминаса. После смерти режиссера каждая постановка становится крупицей воспоминаний о великом гении. «Ветер шумит в тополях» в Театре им. Вахтангова — это спектакль для троих актеров: Владимира Симонова, Артура Иванова и Владимира Вдовиченкова. ...В Петербурге ставят псевдобайопик о Мейергольде

21 апреля в Музее-квартире Самойловых в Петербурге состоится премьерный показ спектакля «Мейергольд» Полины Алехиной. В названии постановки обращаются к фамилии, которая досталась режиссеру при рождении. Это решение связано с тем, что в спектакле все внимание будет сконцентрировано на юношеских годах Карла Мейергольда, более знакомого всем под именем Всеволод Мейерхольд. ...

Читайте также

Самое читаемое

Вахтанговцы отмечают 130-летие со дня рождения Бориса Щукина

17 апреля отмечается 130-летие со дня рождения народного артиста СССР Бориса Щукина, именем которого назван Театральный институт, тесно связанный с Театром Вахтангова. «Есть артисты, составляющие славу нашего театра, память о которых не тускнеет со временем. ...«Меланхолия, сплин, тоска, хандра, грусть...»

Студенты 4-го курса Высшего театрального училища им. Щепкина в рамках фестиваля «Неформат» представили дипломный спектакль «Иванов» на Другой сцене «Современника». Режиссером выступил Дмитрий Зеничев. ...Трое в тополях, не считая собаки

14 апреля было 40 дней, как не стало Римаса Туминаса. После смерти режиссера каждая постановка становится крупицей воспоминаний о великом гении. «Ветер шумит в тополях» в Театре им. Вахтангова — это спектакль для троих актеров: Владимира Симонова, Артура Иванова и Владимира Вдовиченкова. ...В Петербурге ставят псевдобайопик о Мейергольде

21 апреля в Музее-квартире Самойловых в Петербурге состоится премьерный показ спектакля «Мейергольд» Полины Алехиной. В названии постановки обращаются к фамилии, которая досталась режиссеру при рождении. Это решение связано с тем, что в спектакле все внимание будет сконцентрировано на юношеских годах Карла Мейергольда, более знакомого всем под именем Всеволод Мейерхольд. ...

Читайте также