Читайте также

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Беркович и Петрийчук

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук (15 апреля внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Дело направлено во 2-ой Западный окружной военный суд. ...Илья Дель сыграет «Уснувшего в Армагеддоне»

Илья Дель сыграет «последнего в космосе» в новом спектакле Театра Ненормативной Пластики «Уснувший в Армагеддоне». Премьерные показы пройдут в Культурном квартале «Брусницын» (Кожевенная линия, 30) 25 и 26 апреля. ...В «Библионочь» РГБИ проведет презентацию книги о Маргарите Тереховой

20 апреля в Российской государственной библиотеке искусств в рамках акции «Библионочь» также будут работать выставки «Отелло не ревнив…», «Театр для всей семьи» и «Жизнь, освещенная вспышкой». Кроме того, сотрудники РГБИ проведут экскурсии «Вечерняя жизнь улицы Петровские Линии 100 лет назад» и «Как пройти в Библиотеку искусств: прогулка по верхней Радищевской». ...Психоделическую оперу «Мамлеев» выпустят в театре «Практика»

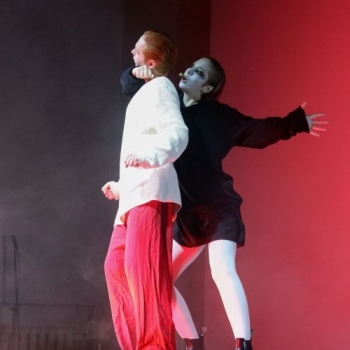

В театре «Практика» репетируют психоделическую оперу «Мамлеев». С артистами Мастерской Брусникина работает молодой режиссёр из Петербурга Арсений Мещеряков, ученик Андрея Могучего. Вместе композитором Никитой Лозовским они создают серию «треков» по рассказам родоначальника метафизического реализма Юрия Мамлеева. ...

Читайте также

Самое читаемое

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Беркович и Петрийчук

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук (15 апреля внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Дело направлено во 2-ой Западный окружной военный суд. ...Илья Дель сыграет «Уснувшего в Армагеддоне»

Илья Дель сыграет «последнего в космосе» в новом спектакле Театра Ненормативной Пластики «Уснувший в Армагеддоне». Премьерные показы пройдут в Культурном квартале «Брусницын» (Кожевенная линия, 30) 25 и 26 апреля. ...В «Библионочь» РГБИ проведет презентацию книги о Маргарите Тереховой

20 апреля в Российской государственной библиотеке искусств в рамках акции «Библионочь» также будут работать выставки «Отелло не ревнив…», «Театр для всей семьи» и «Жизнь, освещенная вспышкой». Кроме того, сотрудники РГБИ проведут экскурсии «Вечерняя жизнь улицы Петровские Линии 100 лет назад» и «Как пройти в Библиотеку искусств: прогулка по верхней Радищевской». ...Психоделическую оперу «Мамлеев» выпустят в театре «Практика»

В театре «Практика» репетируют психоделическую оперу «Мамлеев». С артистами Мастерской Брусникина работает молодой режиссёр из Петербурга Арсений Мещеряков, ученик Андрея Могучего. Вместе композитором Никитой Лозовским они создают серию «треков» по рассказам родоначальника метафизического реализма Юрия Мамлеева. ...

Читайте также