Читайте также

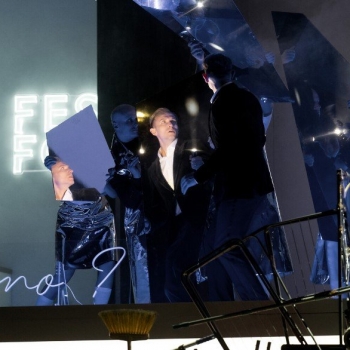

Кирилл Серебренников выпускает премьеру в Берлине

27 апреля на сцене театра Komische Oper в Берлине пройдет премьерный показ «Женитьбы Фигаро» в постановке Кирилла Серебренникова. «Конфликт, комедия, жестокость», – описывает режиссер концепцию спектакля. Эта «Женитьба Фигаро» выйдет за рамки любовных интриг, которые закладывали Бомарше и Моцарт. ...Экс-замминистра культуры осудили на семь лет

25 апреля Тверской суд Москвы приговорил бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову к семи годам колонии за мошенничество с финансированием проекта «Пушкинская карта». Ольгу Ярилову обвинили в том, что, злоупотребив должностными полномочиями, она способствовала включению в программу «Пушкинской карты» «Самого высокого музея мороженого в мире» в одной из башен «Москва-Сити». ...В Петербурге назвали лауреатов фестиваля «Арлекин»

24 апреля в Питере завершился фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин», и на сцене театра «Зазеркалье» прошла церемония награждения. «Евгений Онегин» Красноярского ТЮЗа завоевал главный приз. ...В Электротеатре откроется независимый книжный

26 апреля в Электротеатре Станиславский пройдет открытие книжного магазина «Фламмеманн», созданного командой издательства SOYAPRESS. В фойе театра состоится презентация, в которой примут участие издательства V – A – C Press, «Новое литературное обозрение», «Носорог», АРТ, «Театр и его дневник» и журнал «Пространство». ...

Читайте также

Самое читаемое

Кирилл Серебренников выпускает премьеру в Берлине

27 апреля на сцене театра Komische Oper в Берлине пройдет премьерный показ «Женитьбы Фигаро» в постановке Кирилла Серебренникова. «Конфликт, комедия, жестокость», – описывает режиссер концепцию спектакля. Эта «Женитьба Фигаро» выйдет за рамки любовных интриг, которые закладывали Бомарше и Моцарт. ...Экс-замминистра культуры осудили на семь лет

25 апреля Тверской суд Москвы приговорил бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову к семи годам колонии за мошенничество с финансированием проекта «Пушкинская карта». Ольгу Ярилову обвинили в том, что, злоупотребив должностными полномочиями, она способствовала включению в программу «Пушкинской карты» «Самого высокого музея мороженого в мире» в одной из башен «Москва-Сити». ...В Петербурге назвали лауреатов фестиваля «Арлекин»

24 апреля в Питере завершился фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин», и на сцене театра «Зазеркалье» прошла церемония награждения. «Евгений Онегин» Красноярского ТЮЗа завоевал главный приз. ...В Электротеатре откроется независимый книжный

26 апреля в Электротеатре Станиславский пройдет открытие книжного магазина «Фламмеманн», созданного командой издательства SOYAPRESS. В фойе театра состоится презентация, в которой примут участие издательства V – A – C Press, «Новое литературное обозрение», «Носорог», АРТ, «Театр и его дневник» и журнал «Пространство». ...

Читайте также