Читайте также

Электротеатр открывает программу коллективного кино

22 апреля кинотеатр параллельного кино СИНЕ ФАНТОМ в Электротеатре Станиславский представит программу фильмов «Что такое коллективное кино?». Её авторами выступили Сергей Астахов, Антон Бильжо и Евгений Похис. Это программа позволит представить более 15 фильмов современных режиссеров. ...В Библиотеке им. Некрасова пройдет особая «Библионочь»

20 апреля Некрасовка присоединится к общегородской акции «Библионочь» и проведет её в формате фестиваля: 11 часов мастер-классов, семейных практик, коллективных радостей и актерского мастерства. Специально для фестиваля будет представлен сторителлинг-спектакль «Короче», который разработали Алексей Розин и Илья Барабанов еще в 2021 году для молодых артистов «Современника». ...Неделя в кино: Энтони Хопкинс, Кирстен Данст и Эрик Бана

Пока у нас на улице идет дождь, в Америке – гражданская война, в Австралии в лесах пропадают люди, в Британии разгораются споры о методах психоанализа. Все это – сюжеты новых фильмов, которые мы вам рекомендуем посмотреть на больших экранах. ...«Королёв. Главный»

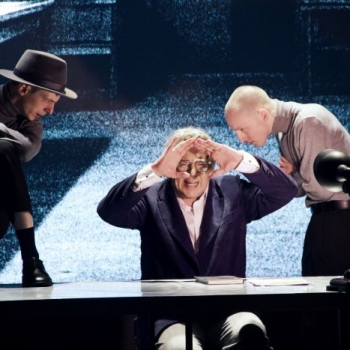

В Мемориальном Музее космонавтики состоялась премьера театрально-документального проекта, посвящённого Сергею Королёву. «О нём много говорят, однако совсем мало известно о его личности. Поэтому одной из главных задач нашего проекта было восполнить этот несправедливый пробел и рассказать молодому поколению о становлении Королёва, воплощении его мечты, и наряду с этим, о великих победах нашей страны, ведь у каждого россиянина имя Королёва ассоциируется с первенством СССР в освоении космического пространства, а история космонавтики — это в том числе история её первопроходца. ...

Читайте также

Самое читаемое

Электротеатр открывает программу коллективного кино

22 апреля кинотеатр параллельного кино СИНЕ ФАНТОМ в Электротеатре Станиславский представит программу фильмов «Что такое коллективное кино?». Её авторами выступили Сергей Астахов, Антон Бильжо и Евгений Похис. Это программа позволит представить более 15 фильмов современных режиссеров. ...В Библиотеке им. Некрасова пройдет особая «Библионочь»

20 апреля Некрасовка присоединится к общегородской акции «Библионочь» и проведет её в формате фестиваля: 11 часов мастер-классов, семейных практик, коллективных радостей и актерского мастерства. Специально для фестиваля будет представлен сторителлинг-спектакль «Короче», который разработали Алексей Розин и Илья Барабанов еще в 2021 году для молодых артистов «Современника». ...Неделя в кино: Энтони Хопкинс, Кирстен Данст и Эрик Бана

Пока у нас на улице идет дождь, в Америке – гражданская война, в Австралии в лесах пропадают люди, в Британии разгораются споры о методах психоанализа. Все это – сюжеты новых фильмов, которые мы вам рекомендуем посмотреть на больших экранах. ...«Королёв. Главный»

В Мемориальном Музее космонавтики состоялась премьера театрально-документального проекта, посвящённого Сергею Королёву. «О нём много говорят, однако совсем мало известно о его личности. Поэтому одной из главных задач нашего проекта было восполнить этот несправедливый пробел и рассказать молодому поколению о становлении Королёва, воплощении его мечты, и наряду с этим, о великих победах нашей страны, ведь у каждого россиянина имя Королёва ассоциируется с первенством СССР в освоении космического пространства, а история космонавтики — это в том числе история её первопроходца. ...

Читайте также