Читайте также

Неделя в кино: Энтони Хопкинс, Кирстен Данст и Эрик Бана

Пока у нас на улице идет дождь, в Америке – гражданская война, в Австралии в лесах пропадают люди, в Британии разгораются споры о методах психоанализа. Все это – сюжеты новых фильмов, которые мы вам рекомендуем посмотреть на больших экранах. ...«Королёв. Главный»

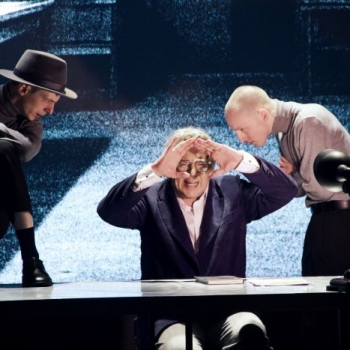

В Мемориальном Музее космонавтики состоялась премьера театрально-документального проекта, посвящённого Сергею Королёву. «О нём много говорят, однако совсем мало известно о его личности. Поэтому одной из главных задач нашего проекта было восполнить этот несправедливый пробел и рассказать молодому поколению о становлении Королёва, воплощении его мечты, и наряду с этим, о великих победах нашей страны, ведь у каждого россиянина имя Королёва ассоциируется с первенством СССР в освоении космического пространства, а история космонавтики — это в том числе история её первопроходца. ...Театр им. Волкова представит спектакли на сцене Малого театра

С 16 по 19 мая на сцене Малого театра на Большой Ордынке состоятся гастроли Ярославского театра драмы им. Федора Волкова. За четыре дня на сцене Малого будут показаны одни из лучших спектаклей волковского репертуара. ...Актеры московских театров выступят на концерте к 100-летию Окуджавы

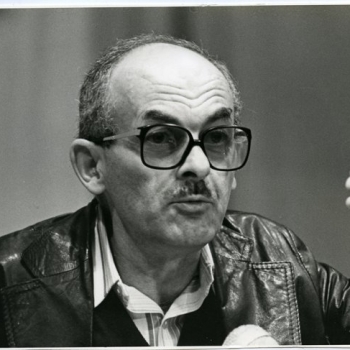

18 мая в Центральном доме литераторов состоится концерт к 100-летию Булата Окуджавы «Театры Москвы – Булату Окуджаве». В уникальном составе соберутся артисты московских театров, чтобы исполнить песни и стихи Булата Окуджавы, которые сейчас звучат во многих спектаклях московских театров. ...

Читайте также

Самое читаемое

Неделя в кино: Энтони Хопкинс, Кирстен Данст и Эрик Бана

Пока у нас на улице идет дождь, в Америке – гражданская война, в Австралии в лесах пропадают люди, в Британии разгораются споры о методах психоанализа. Все это – сюжеты новых фильмов, которые мы вам рекомендуем посмотреть на больших экранах. ...«Королёв. Главный»

В Мемориальном Музее космонавтики состоялась премьера театрально-документального проекта, посвящённого Сергею Королёву. «О нём много говорят, однако совсем мало известно о его личности. Поэтому одной из главных задач нашего проекта было восполнить этот несправедливый пробел и рассказать молодому поколению о становлении Королёва, воплощении его мечты, и наряду с этим, о великих победах нашей страны, ведь у каждого россиянина имя Королёва ассоциируется с первенством СССР в освоении космического пространства, а история космонавтики — это в том числе история её первопроходца. ...Театр им. Волкова представит спектакли на сцене Малого театра

С 16 по 19 мая на сцене Малого театра на Большой Ордынке состоятся гастроли Ярославского театра драмы им. Федора Волкова. За четыре дня на сцене Малого будут показаны одни из лучших спектаклей волковского репертуара. ...Актеры московских театров выступят на концерте к 100-летию Окуджавы

18 мая в Центральном доме литераторов состоится концерт к 100-летию Булата Окуджавы «Театры Москвы – Булату Окуджаве». В уникальном составе соберутся артисты московских театров, чтобы исполнить песни и стихи Булата Окуджавы, которые сейчас звучат во многих спектаклях московских театров. ...

Читайте также