Читайте также

«Голод по любви»

Эта премьера в МХТ помогла вернуться в профессию уникальному актеру. Сергей Волков приехал из Петербурга в Москву за своим мастером, Юрием Бутусовым, оставил работу в Театре Ленсовета, оставил в прошлом роль Брехта, за которую получил «Золотую Маску» в 23 года, – и попал в труппу Театра Вахтангова. ...Андрей Прикотенко дебютирует в Пермской опере

Андрей Прикотенко выпустит спектакль «Похождения повесы» в Пермском театре оперы и балета. Предпремьерные показы пройдут 18 и 19 мая, а премьера состоится в рамках Дягилевского фестиваля. «Похождения повесы» – история провинциала, доведенного светской жизнью Лондона до разорения, тюрьмы и сумасшедшего дома. ...Надя Кубайлат выпускает премьеру «Франкенштейн»

Премьера «Франкенштейн» в постановке Нади Кубайлат выйдет в независимом камерном театре «Среда 21». Первые показы пройдут 16 и 17 мая. Постановка Нади Кубайлат по готическому роману Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», известному по множеству экранизаций, – это не хоррор, не научная фантастика и не социальный памфлет об ответственности ученого, а скорее размышление о том, что такое человек и человеческое. ...Кирилл Серебренников выпускает премьеру в Берлине

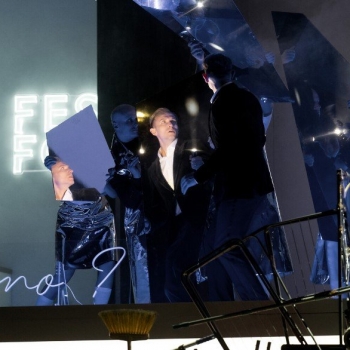

27 апреля на сцене театра Komische Oper в Берлине пройдет премьерный показ «Женитьбы Фигаро» в постановке Кирилла Серебренникова. «Конфликт, комедия, жестокость», – описывает режиссер концепцию спектакля. Эта «Женитьба Фигаро» выйдет за рамки любовных интриг, которые закладывали Бомарше и Моцарт. ...

Читайте также

Самое читаемое

«Голод по любви»

Эта премьера в МХТ помогла вернуться в профессию уникальному актеру. Сергей Волков приехал из Петербурга в Москву за своим мастером, Юрием Бутусовым, оставил работу в Театре Ленсовета, оставил в прошлом роль Брехта, за которую получил «Золотую Маску» в 23 года, – и попал в труппу Театра Вахтангова. ...Андрей Прикотенко дебютирует в Пермской опере

Андрей Прикотенко выпустит спектакль «Похождения повесы» в Пермском театре оперы и балета. Предпремьерные показы пройдут 18 и 19 мая, а премьера состоится в рамках Дягилевского фестиваля. «Похождения повесы» – история провинциала, доведенного светской жизнью Лондона до разорения, тюрьмы и сумасшедшего дома. ...Надя Кубайлат выпускает премьеру «Франкенштейн»

Премьера «Франкенштейн» в постановке Нади Кубайлат выйдет в независимом камерном театре «Среда 21». Первые показы пройдут 16 и 17 мая. Постановка Нади Кубайлат по готическому роману Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», известному по множеству экранизаций, – это не хоррор, не научная фантастика и не социальный памфлет об ответственности ученого, а скорее размышление о том, что такое человек и человеческое. ...Кирилл Серебренников выпускает премьеру в Берлине

27 апреля на сцене театра Komische Oper в Берлине пройдет премьерный показ «Женитьбы Фигаро» в постановке Кирилла Серебренникова. «Конфликт, комедия, жестокость», – описывает режиссер концепцию спектакля. Эта «Женитьба Фигаро» выйдет за рамки любовных интриг, которые закладывали Бомарше и Моцарт. ...

Читайте также