Читайте также

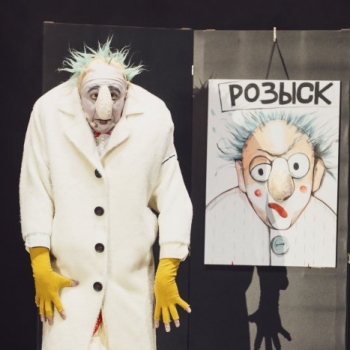

Фестиваль новой клоунады выйдет в онлайн

В Москве подвел итоги II Фестиваль новой клоунады – мультиформатный проект, в рамках которого прошел обмен опытом между цирковым и театральным сообществом: с командами клоунов работали не только режиссеры и драматурги, артисты театра и кино – к лаборатории по поиску новых форм клоунады присоединились хореографы, художники и композиторы. ...Лев Додин поставил чеховскую повесть «Палата №6»

5 и 7 мая в МДТ-Театре Европы пройдут премьерные показы постановки Льва Додина «Палата №6». «Мы очень хотим поделиться с вами подробностями о предстоящей премьере спектакля «Палата №6». Но пока можем рассказать только о творческой группе и премьерных датах в этом сезоне», – говорится в телеграм-канале театра. ...В Новой Голландии появится «Летний театр»

25 мая на территории Новой Голландии, во дворе здания «Бутылка», откроется «Летний театр», сообщает Фонтанка.ру. По пятницам, субботам и воскресеньям здесь будут проходить спектакли независимых театров и перформансы, джазовые концерты, выступления академических и экспериментальных музыкантов. ...В РАМТе сыграют премьеру по биографии и текстам Грина

Сегодня, 26 апреля, в РАМТе пройдет премьерный показ спектакля «Человек летающий», по биографии и произведениям Александра Грина. Премьеру, запланированную на 23 марта, театр перенес в связи с трагедией в «Крокус сити холле». ...

Читайте также

Самое читаемое

Фестиваль новой клоунады выйдет в онлайн

В Москве подвел итоги II Фестиваль новой клоунады – мультиформатный проект, в рамках которого прошел обмен опытом между цирковым и театральным сообществом: с командами клоунов работали не только режиссеры и драматурги, артисты театра и кино – к лаборатории по поиску новых форм клоунады присоединились хореографы, художники и композиторы. ...Лев Додин поставил чеховскую повесть «Палата №6»

5 и 7 мая в МДТ-Театре Европы пройдут премьерные показы постановки Льва Додина «Палата №6». «Мы очень хотим поделиться с вами подробностями о предстоящей премьере спектакля «Палата №6». Но пока можем рассказать только о творческой группе и премьерных датах в этом сезоне», – говорится в телеграм-канале театра. ...В Новой Голландии появится «Летний театр»

25 мая на территории Новой Голландии, во дворе здания «Бутылка», откроется «Летний театр», сообщает Фонтанка.ру. По пятницам, субботам и воскресеньям здесь будут проходить спектакли независимых театров и перформансы, джазовые концерты, выступления академических и экспериментальных музыкантов. ...В РАМТе сыграют премьеру по биографии и текстам Грина

Сегодня, 26 апреля, в РАМТе пройдет премьерный показ спектакля «Человек летающий», по биографии и произведениям Александра Грина. Премьеру, запланированную на 23 марта, театр перенес в связи с трагедией в «Крокус сити холле». ...

Читайте также