Читайте также

«По Руси» вместе в Театром Вахтангова

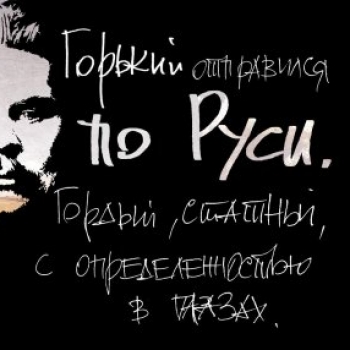

28 и 29 апреля в Театре Вахтангова покажут премьерный спектакль «По Руси», основанный на произведениях Максима Горького. Постановка будет идти в Камерном зале Симоновской сцены. Режиссером выступил Павел Пархоменко. ...Состоялся очередной Секретариат СТД

24 апреля в Союзе театральных деятелей прошел очередной Секретариат. Председатель СТД Владимир Машков рассказал об итогах Первого Форума председателей региональных отделений СТД РФ, который прошел в Москве с 18 по 21 апреля. ...Премьера «Севильский цирюльник» в Театре им. Вахтангова. Фоторепортаж

На Новой сцене Театра им. Вахтангова появился «Севильский цирюльник» по Бомарше. Идею обратиться к известной пьесе французского драматурга режиссеру Геннадию Шапошникову предложил актер Григорий Антипенко, он же исполнил главную роль — графа Альмавивы. ...В Москве пройдет фестиваль социального театра «Особый взгляд»

С 17 по 19 мая в Москве пройдёт третий форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Участники мероприятия представят спектакли и проекты, посвящённые инклюзии, социальному неравенству, поддержке уязвимых групп людей и не только. ...

Читайте также

Самое читаемое

«По Руси» вместе в Театром Вахтангова

28 и 29 апреля в Театре Вахтангова покажут премьерный спектакль «По Руси», основанный на произведениях Максима Горького. Постановка будет идти в Камерном зале Симоновской сцены. Режиссером выступил Павел Пархоменко. ...Состоялся очередной Секретариат СТД

24 апреля в Союзе театральных деятелей прошел очередной Секретариат. Председатель СТД Владимир Машков рассказал об итогах Первого Форума председателей региональных отделений СТД РФ, который прошел в Москве с 18 по 21 апреля. ...Премьера «Севильский цирюльник» в Театре им. Вахтангова. Фоторепортаж

На Новой сцене Театра им. Вахтангова появился «Севильский цирюльник» по Бомарше. Идею обратиться к известной пьесе французского драматурга режиссеру Геннадию Шапошникову предложил актер Григорий Антипенко, он же исполнил главную роль — графа Альмавивы. ...В Москве пройдет фестиваль социального театра «Особый взгляд»

С 17 по 19 мая в Москве пройдёт третий форум-фестиваль социального театра «Особый взгляд». Участники мероприятия представят спектакли и проекты, посвящённые инклюзии, социальному неравенству, поддержке уязвимых групп людей и не только. ...

Читайте также